![]()

![]()

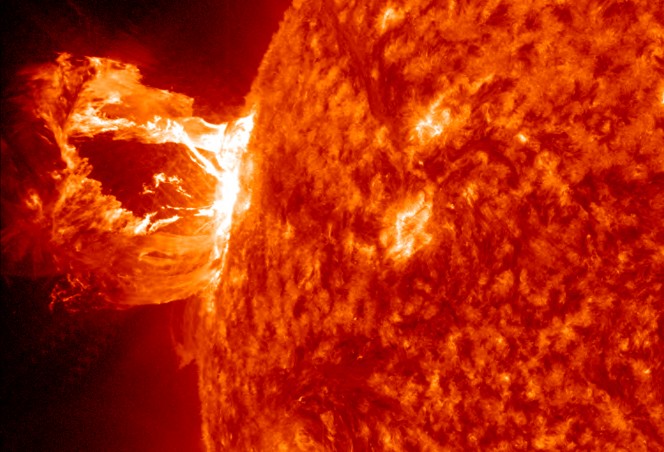

Illustrazione di un giant flare prodotto da una magnetar. Crediti: Nasa

La settimana scorsa, durante il 237esimo meeting dell’American Astronomical Society (Aas), sono stati presentati ben quattro paper che illustrano i diversi aspetti della scoperta di una nuova magnetar, una stella di neutroni dal campo magnetico estremamente intenso. Ma non una magnetar qualsiasi. Osservata sotto forma di lampo gamma corto lo scorso 15 aprile, si trova in una galassia a 11,5 milioni di anni luce da noi, ed è una delle più distanti tra le circa trenta magnetar note ad oggi.

E non solo. È l’unica per la quale sia mai stato registrato un brillamento gigante, o giant flare, accompagnato da emissione gamma ad alta energia. Parliamo di gigaelettronvolt, o GeV, ovvero miliardi di eV (in confronto, la luce visibile con i nostri occhi ha energie pari a qualche eV), la porzione dello spettro elettromagnetico che svela alcuni dei fenomeni più potenti e straordinari del cosmo, sulla quale vigila il satellite Fermi della Nasa e in particolare in uno dei suoi due detector – il Large Area Telescope, o Lat.

Per fare chiarezza sul significato della scoperta, Media Inaf ha raggiunto in California l’astrofisico Nicola Omodei, tra gli autori di uno dei quattro studi. Nato a Brescia, laurea all’Università di Pisa, dottorato all’Università di Siena in collaborazione con l’Infn di Pisa, Omodei è stato coordinatore dell’analisi Fermi Lat allo Slac National Accelerator Laboratory negli Stati Uniti e dal 2010 è ricercatore presso l’Università di Stanford. Oltre al lavoro in Fermi, è membro dell’esperimento Hawc (High Altitude Water Cherenkov Gamma-Ray Observatory) in Messico e della futura missione Nasa/Asi Ixpe (Imaging X-ray Polarimetry Explorer), e fa parte del Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology.

Dottor Omodei, ci spiega cosa sono queste magnetar e perché questo caso è particolarmente interessante?

«Una magnetar è una stella di neutroni con un campo magnetico particolarmente alto, da 1013 a 1015 gauss, molto più elevato rispetto a una tipica stella di neutroni. Si pensa che una stella di neutroni viva la sua vita da magnetar per un breve periodo, non per sempre, perché questo campo magnetico si dissipa. L’emissione delle magnetar si può differenziare in tre tipi: emissione lunga nell’X, che dura per anni; poi ci possono essere dei flare ricorsivi che durano per qualche frazione di secondo; e poi ci sono dei giant flare, anche questi della durata di frazioni di secondo, ma con energie nettamente più alte. In passato si sono osservati flare giganti da magnetar in altre galassie vicine alla Via Lattea, però non si era mai vista, in questi casi, un’emissione nel GeV. La cosa veramente sorprendente per noi è stata vedere un segnale nelle alte energie con il telescopio Lat».

![]()

L’astrofisico Nicola Omodei, ricercatore all’Università di Stanford in California

Lei è stato coinvolto direttamente in questa scoperta. Ci può raccontare com’è andata?

«La ricerca è iniziata in aprile. In quei giorni facevo il burst advocate, si tratta di un turno che dura una settimana, in cui si monitora il cielo per vedere se c’è un gamma-ray burst (Grb). In caso di detection il burst advocate scrive una circolare, chiamata Gcn (Gamma-ray Coordination Network), e la invia ad una mailing list che serve da allerta ad altri osservatori. In questo modo si comunica che è stato visto un incremento del segnale gamma in questa zona del cielo.

Il 15 aprile sembrava un giorno normale, quando abbiamo visto uno short Grb nel Lat, che coincideva con uno short Grb visto nell’altro rivelatore di Fermi, il Gbm (Gamma-ray Burst Monitor). Come da protocollo abbiamo mandato una Gcn per sollecitare le osservazioni da parte di altri osservatori, il così detto follow-up. In effetti altri osservatori hanno visto simultaneamente la stessa sorgente, comunicandolo tramite Gcn. La cosa curiosa è che subito, appena fatta la triangolazione dei dati, la posizione del burst coincideva con una galassia vicina, la Ngc 253, detta anche Sculptor galaxy (in italiano si chiama galassia dello Scultore)».

Aspetti, che cosa significa fare la triangolazione di un Grb?

«Per localizzare la posizione del Grb nel cielo, si usa l’Interplanetary Network (Ipn) che usa i tempi di arrivo del segnale nei diversi satelliti in funzione della loro posizione. Funziona un po’ come il Gps, in cui abbiamo il segnale di tempo da tanti satelliti e si usa il ritardo relativo per triangolare la posizione sulla Terra.

Il risultato ci ha un po’ sorpreso tutti perché un Grb così vicino è estremamente improbabile, quindi doveva trattarsi di qualche cosa di diverso. In particolare, guardando poi i dati, e soprattutto il lavoro fatto dalla collaborazione Gbm, ci si è accorti che la curva di luce di quel Grb era particolarmente peculiare: era molto più corta di quello che generalmente ci si aspetta. Infatti la durata dell’impulso nell’X era di soli 140 millisecondi. In seguito ci potrebbe essere stata un’emissione più debole che però è difficile da capire visto che la sorgente, pur essendo estremamente vicina come Grb, come magnetar è comunque lontana, in una galassia al di là della Via Lattea».

Perché un Grb così vicino sarebbe improbabile?

«Più o meno ci si aspetta che i Grb siano distribuiti uniformemente nel cielo poiché provengono da distanze cosmologiche quindi non legati alla distribuzione delle galassie nell’universo locale. Quindi per prima cosa abbiamo cercato di capire se il segnale del Lat si poteva associare davvero con il segnale ad energie più basse visto dal Gbm e da altri strumenti, studiando la pura associazione spaziale e la probabilità che questo segnale provenisse dalla galassia Ngc 253 e non da una sorgente cosmologica. La probabilità di avere un segnale random che coincida esattamente con la galassia dello Scultore è molto bassa: ci si aspetta un evento ogni circa 200 anni. Quello che fa diminuire notevolmente la probabilità di una coincidenza random è l’associazione temporale, cioè vedere il segnale che coincida con un Grb corto».

Ma dunque è o non è un Grb?

«È una domanda interessante. Secondo me la vera risposta è che questo evento è stato osservato come un segnale impulsivo che dura poco, meno di due secondi, quindi come un Grb corto. Però quando consideriamo la distanza della sorgente, l’energia è risultata molto minore rispetto a un Grb cosmologico. In qualche modo rigirerei il discorso così: due stelle di neutroni, che interagiscono tra di loro e collassano, emettono Grb corti, anche cosmologici. Questo è stato appurato dalle osservazioni simultanee di onde gravitazionali e di Grb corti (la famosa kilonova del 2017, ndr). Adesso, grazie a questi nuovi risultati, sappiamo che una magnetar, anche in una galassia vicina a noi, a seguito di un evento catastrofico, o comunque molto energetico, può emettere una radiazione che simula un Grb corto. Quindi, potremmo dire che alcuni Grb corti forse sono stati emessi da magnetar in galassie vicine. Una cosa è quello che si osserva, che sono Grb corti in entrambi i casi, e un’altra è quello che in realtà emette questa radiazione».

![]()

Illustrazione del ritardo tra i segnali ricevuti dai due rivelatori del satellite Fermi il 15 aprile 2020. Crediti: Nasa

Come si fa a capire che si tratta di una magnetar?

«Il nostro lavoro, nella collaborazione Lat, si basa sull’identificazione della sorgente come magnetar fatta da altri telescopi. Secondo noi è molto importante che per la prima volta in un giant flare da magnetar venga vista l’emissione GeV, che deve essere associata alla presenza di materia emessa con velocità relativistica. Infatti, una peculiarità che abbiamo osservato, per la prima volta in maniera evidente, è che i fotoni di alta energia rilevati dal Lat arrivino una decina di secondi dopo il segnale di bassa energia catturato dal Gbm.

Per spiegare questa unicità, abbiamo disegnato un semplice modello che vede una magnetar che, muovendosi nel mezzo interstellare, crea quello che si chiama un bow shock. Esempi di bow shock formati da stelle di neutroni locali sono stati osservati, mentre per questa sorgente, essendo troppo lontana, non si può osservare direttamente il bow shock, ma si può assumere che ce l’abbia. Quindi, prendendo come punto di partenza l’istante in cui il plasma è stato emesso dalla magnetar, se si assume che il plasma si muova a velocità relativistica, il momento in cui il plasma interagisce con il bow shock risulta ritardato di dieci secondi rispetto al segnale rilevato dal Gbm. Questo è proprio il ritardo osservato nei dati del Lat».

Evviva il ritardo, è quasi il caso di dire. Quindi cosa ci dicono di nuovo questi dati sul funzionamento delle magnetar?

«Queste osservazioni ci dicono che forse vicino alle magnetar ci sia un outflow relativistico, ovvero che questi oggetti possano emettere plasma a velocità molto vicine a quella della luce.

Per le magnetar osservate nella nostra galassia, questi giant flare hanno un impulso molto corto seguito da un rilassamento con dei picchi più o meno periodici. Si assume che questi picchi siano legati al tempo di rotazione della magnetar, come se fosse un faro che punta verso la Terra e, girando molto velocemente, anche in frazioni di secondo, può emettere una radiazione impulsiva che decresce. I flare giganti sono sempre stati associati a eventi abbastanza catastrofici che avvengono sulla superficie di queste stelle, sono caratterizzati da una forte emissione di energia – forse dovuta alla riconnessione magnetica o alla rottura della crosta della stella – che poi diminuisce nei giri successivi. Non è chiaro se la magnetar sopravviva dopo questi eventi o se la riconfigurazione del campo magnetico della stella di neutroni sia così catastrofica da determinare la fine della sua esistenza come magnetar. Quello che possiamo dire con certezza è che ad oggi non era mai stata osservata emissione al GeV, e questa è difficile che avvenga vicino alla stella: per avere emissione ad alta energia c’è bisogno di particelle accelerate ed è difficile accelerarle vicino alla stella, i forti campi magnetici inibirebbero l’emissione.

![]()

Illustrazione del bow shock di una magnetar in moto attraverso il mezzo interstellare. Crediti: Nasa

Si pensa invece che un meccanismo più consono per accelerare particelle ad alte energie sia quello degli shock, osservato in altri tipi di sorgenti quali supernova remnant e anche Grb, in cui le particelle accelerate emettono energia di sincrotrone, interagendo con i campi magnetici. Osservare nel GeV ci fa pensare a un’emissione che avviene a grande distanza dalla stella: tutti i numeri si allineano con la distanza tipica di un bow shock da una stella di neutroni, che corrisponde a 8×1010 km. Il raggio di una stella di neutroni è solo decine di km, quindi parliamo di 9 ordini di grandezza più lontano».

Le osservazioni risalgono allo scorso aprile, in piena prima ondata della pandemia. Com’è stato gestire una collaborazione internazionale di questo calibro nel mezzo del lockdown?

«In realtà, essendo dati da satellite, siamo abituati a lavorare in remoto, quindi non c’è stato niente di diverso dal solito, nessun lockdown del satellite come per esempio è successo agli osservatori sulla Terra. I dati vengono processati automaticamente, negli anni ci siamo abituati tutti a lavorare più da remoto e la tecnologia è molto migliorata. Siamo comunque una collaborazione internazionale con ricercatori sparsi su tutti i continenti, che lavora da oltre una decade incontrandosi regolarmente online ad orari disparati».

Quali saranno i prossimi passi?

«Chiaramente sarebbe bello osservare più eventi come questo. Ci sono molti Grb noti per i quali possiamo misurare la distanza, ma per molti altri non la conosciamo. Abbiamo sempre associato i Grb a sorgenti cosmologiche, ma si potrebbe cercare negli archivi per vedere se qualcuno corrisponda a una sorgente più vicina anche senza essere stato classificato come giant flare da magnetar. Anche se le caratteristiche dell’evento di aprile sono davvero peculiari, è l’unico che sembra essere un outlier. Speriamo di ottenere osservazioni simili in futuro».

I Grb non si ripetono, sono eventi “transienti”, quindi negli archivi ci sono una serie di osservazioni uniche effettuate nel corso degli anni. Invece i giant flare da magnetar possono ripetersi?

«Non si ripetono, o almeno non si sa. Diciamo che potrebbero essere eventi catastrofici che segnano la fine della fase magnetar della stella di neutroni, e quindi non ripetersi. Oppure potrebbero non rappresentare un evento cataclismico ma comunque si ripeterebbero su tempi scala estremamente lunghi. Per quanto riguarda l’emissione ad alte energie, Fermi è l’unico strumento in grado di osservarli e, di fatto, è l’unico strumento che apre la finestra osservativa nel GeV».

Durante la conferenza stampa al meeting dell’Aas si è parlato anche del legame con un altro fenomeno, osservato nell’altro estremo dello spettro elettromagnetico: i lampi radio veloci, o fast radio burst (Frb). C’è un legame tra questi fenomeni?

«Una cosa molto interessante è che il 28 aprile, ovvero pochi giorni dopo il nostro evento, sempre a un flare di magnetar (questa volta appartenente alla nostra galassia) è stato associato anche un Frb. È curioso che nell’arco di un mese lo stesso tipo di sorgente si sia rivelata come possibile origine sia di Grb che di Frb.

Sarebbe bello poter avere una coincidenza tra un Frb, un Grb e un giant flare emessi da una stessa magnetar, per ora abbiamo cercato emissione ad alta energia in Frb noti e non abbiamo trovato nulla, ma finora non ci si aspettava di trovare tale emissione ad alta energia. Infatti si pensava che i giant flare fossero eventi legati a quello che accade vicino alla stella, quindi ci si aspettava radiazione X, radio ma non gamma. Ma questo è il fascino della scienza, essere sorpresi da osservazioni inaspettate, vedremo come riusciremo a spiegarle in futuro. Per esempio se si pensa ai solar flares (i brillamenti solari) molto probabilmente l’emissione a energie GeV è legata a uno shock tra un’espulsione di massa coronale dal Sole e il mezzo interstellare, molto più lontano. Il fenomeno è completamente diverso, ma l’emissione ad alta energia è spesso associata a shock e questi avvengono lontano dalla stella».

Interessante questo collegamento con i flare solari, di cui fra l’altro è appena uscito il primo catalogo basato sui dati Fermi Lat. Di quali altri fenomeni si interessa?

«Mi sono sempre occupato di transienti: tutto quello che nel cielo produce un flash di radiazione di qualche secondo o qualche minuto. Da una parte ci sono i Grb, nel corso di questi anni ho sviluppato strumenti di analisi utilizziati nella collaborazione Lat, e dall’altra mi sono anche occupato di solar flare. C’è una certa similitudine tra questi, entrambi sono flash di radiazione, anche se ovviamente l’origine è completamente diversa: i Grb provengono da stelle che esplodono molto lontane da noi, mentre i brillamenti solari vengono dal Sole.

Ho iniziato a lavorare nella collaborazione Fermi Lat 20 anni fa, quando lo strumento era ancora in costruzione. Ai tempi ero ancora in Italia, all’Infn di Pisa, dove abbiamo costruito parte del tracciatore del Lat, che è poi stato spedito negli Stati Uniti e assemblato insieme ad altre parti. Il satellite è stato lanciato nel 2008, io mi sono trasferito negli Stati Uniti nel 2009 e continuo a lavorare per Fermi Lat qui a Stanford. Recentemente mi sono anche interessato alla ricerca della controparte elettromagnetica delle sorgenti di onde gravitazionali, sempre nei dati Lat. Finora non abbiamo trovato nulla: la probabilità di trovare un Grb corto che coincida con un’onda gravitazionale per ora è abbastanza bassa, ma chiaramente bisogna essere pronti».

Secondo i ricercatori del

Secondo i ricercatori del